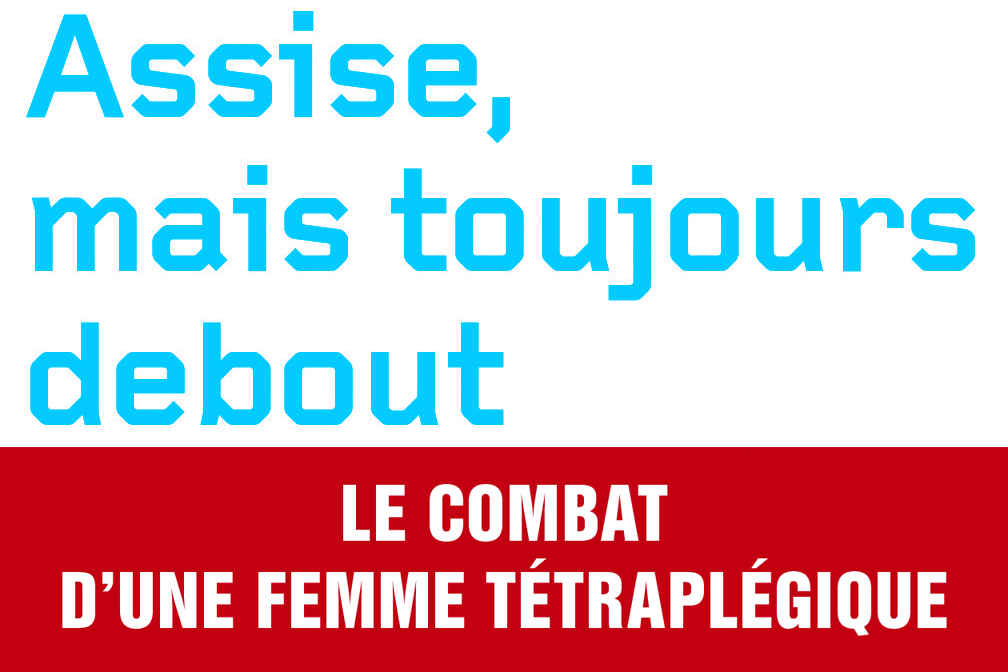

C’est l’envie d’écrire mon parcours, 20 ans après mon accident, qui m’a poussée à créer ce blog. Il aura pour mission d’expliquer ma démarche, les avancées dans l’écriture en publiant des extraits, les références de mes lectures, la richesse de mes rencontres… et, in fine, de produire un récit et de l’éditer.

C’est le début d’une aventure littéraire passionnante, riche en émotions et en réflexions, que je partagerai à chaque étape pour vous donner l’envie de lire l’histoire heureuse d’« un merveilleux malheur ».

Avant-Propos

Un livre, pourquoi ? Pour qui ? De quoi va-t-il parler ? Quand ?

C’est le début d’un questionnement qui laisse une large place à la création, à l’invention d’une ligne de conduite qui me guidera tout au long de son écriture.

Ecrire est un bien salvateur, purificateur qui laisse une trace, une signature indélébile de souvenirs bons ou mauvais. C’est extraire de son « moi » des émotions, des anecdotes, c’est parler de son vécu.

Si l’objet de mon récit s’arrêtait là, il n’aurait pas grand intérêt. J’aimerais surtout qu’il apporte des pistes de réponses à toutes personnes touchées par le traumatisme du handicap s’interrogeant sur son avenir en leur ouvrant les portes des « possibles ».

L’analyse empirique de ma propre expérience apportera sans doute une dimension sociologique, psychologique, sociale. Elle viendra éclairer mes propos dans une démarche de compréhension des actes et des situations d’une personne tétraplégique sur une durée de vingt ans, de l’interaction qui se jouent entre les individus lorsqu’on est porteur d’un handicap. Mon discours, bien que subjectif et personnel, apportera certainement des données objectives utiles.

Après 16 mois d'écriture, je sollicite le sociologue Alain Blanc, directeur de la collection "handicap, vieillissement et société" aux Presses Universitaires de Grenoble pour y publier mon livre. Après quelques mois de collaboration, j'ai bon espoir pour une parution prochaine.

sociologie

Résilience

compétence sociale

inclusion traumatisme

reconstruction

loi de 2005

handicap Vivre

reconnaissance

autonomie rééducation

Différence

parcours de vie

projet de vie

Inscrivez-vous à ma newsletter !

-

3 avril 2020, une impression de « déjà vécu ».

- Le 03/04/2020

- Dans Mes rencontres

Après ces quelques jours de confinement, j’ai envie d’écrire, de partager avec vous mon expérience.

La situation à laquelle nous sommes confrontés actuellement me rappelle étrangement celle que j’ai vécue à l’âge de 33 ans : le livre « 20 ans après » en témoigne. Pourquoi ?

Victime d’un accident, je me suis retrouvée isolée dans une chambre de réanimation, entourée d’appareils pour m’aider à respirer, coupée de ma famille.

C’est tout d’abord un traumatisme physique : désencombrer les poumons, retrouver l’air nécessaire pour ma survie et rendre ma respiration autonome.

Puis, vient le bouleversement moral, source d’angoisse, de doute sur un avenir différent. Il faut accepter ce tournant du destin pour construire une nouvelle vie.

Mais on ne renaît pas sans un travail sur soi, un regard distancié sur la situation imposée : vous livrer les enseignements d’un vécu similaire permet d’analyser l’événement actuel avec sérénité et d’en apporter des réponses.

- En premier, faire preuve de patience : le temps est un bien précieux qu’il est important de mesurer. Chaque jour est un pas de plus vers une victoire attendue. Personne n’en connaît ni l’échéance ni l’issue. Vivre au présent sans se soucier du futur apporte plus de satisfaction que la peur de l’avenir.

Depuis le 13 octobre 1997, j’étais en confinement. Au bout de dix semaines, le jour de Noël, alors que je débutais ma rééducation à Montpellier, je sortis pour la première fois à l’extérieur. Ce cadeau reste encore gravé dans ma mémoire : l’air vivifiant remplissait mes poumons et je me sentais vivante.

Brûler les étapes aurait nui à ma progression : le moment de sortir de notre confinement viendra lorsque le contexte sera favorable. Ne soyez pas trop pressés !

- En second, devenir l’acteur de sa propre histoire en étant responsable de nos comportements : en utilisant les gestes barrières, je préserve ma propre santé et je protège celle d’autrui. Etre actif, c’est être pleinement conscient des risques encourus et d’en limiter les impacts pour soi et pour l’entourage. Les contraintes imposées doivent être acceptées sans déni, sans révolte, sans colère.

La situation de handicap, que j’ai du apprivoisée, requiert les mêmes aptitudes : comprendre ce que l’on vit, c’est déjà connaître le pour quoi on agit.

- Troisièmement, le confinement modifie notre interaction avec l’entourage : en 1997, je n’avais aucun moyen de communication avec ma famille (quelques visites régulières de ma maman et de rares amis). Aujourd’hui, nous disposons de moyens modernes principalement avec les réseaux sociaux.

L’isolement physique n’empêche donc pas le dialogue via le téléphone ou les vidéos en famille : partager ces moments particuliers est important pour garder un lien social. Profitez de ces instants inédits pour parler de ce que chacun vit dans son « chez soi » et libérer vos émotions !

On voit se multiplier les vidéos en direct de musiciens, de cours de yoga, … Accueillir ces nouveaux modes de pratique demande un apprentissage, une adaptation mais se révèlent être très bénéfiques pour le moral.

- Enfin, je me concentre sur la valorisation du positif : écouter de la musique, lire, jouer à des jeux de société, quelque soit ses centres d’intérêt, toute activité destinée à divertir est préférable à l’écoute anxiogène des médias, relatant le nombre de morts ou visionnant les images traumatisantes de malades en réanimation.

Ce recul face à une réalité existante permet d’écarter une peur, certes légitime, mais qui ne doit être envahissante : nous sommes tous vulnérables et fragiles mais notre force réside dans l’appréhension d’une vision plus optimiste.

Comme dans mon apprentissage en rééducation, j’ai toujours préféré voir ce que je pouvais encore faire plutôt que de me lamenter sur mes déficiences.

Cette crise sanitaire marquera à jamais notre existence et induira des changements dans nos modes de vie.

Il y aura un « avant » et un « après », comme l’a été mon parcours.

Comme une forêt dévastée après un incendie, la nature reprendra vie autrement : on retrouve cette résilience chez l’homme qui, suite à un traumatisme, développe des capacités d’adaptation et une nouvelle forme d’existence.

De cet événement, naîtra une philosophie de vie qui nous apprendra sa vraie valeur avec modestie et retenue et nous ouvrira les portes d’un retour à l’essentiel.

-

Faire le bilan de mon expérience de rééducation.

- Le 31/03/2020

- Dans Mes écritures

Lorsque je suis entrée au centre MPR de Propara le 8 décembre 1997, rien ne présumait de mon parcours et de l’échéance du 16 octobre 1998.

C’était bien là l’objectif de l’expérience qui s’active pendant un temps donné dans un périmètre défini : le sociologue Jean-François Ravaud définit la rééducation comme « une arène institutionnalisée de nouvelles expérimentations du corps, du mouvement, de l’espace, d’élaboration et de transmission de savoir-faire et de normes, d’apprentissages sociaux formels et informels de techniques du corps[i] ».

[i] VILLE Isabelle, FILLION Emmanuelle, RAVAUD Jean-François, Introduction à la sociologie du handicap, Editions de Boeck 2014

Vous êtes le

ème visiteur

ème visiteur

Date de dernière mise à jour : 21/03/2025